Overview

This entry needs to be read in conjunction with the entries on the Humanitarian Needs and Response Plans (HNRPs) and Flash Appeals (FAs), the Cluster approach and the International Coordination Architecture as well as the MIRA; please also refer to the entries on pool funding and CERF.

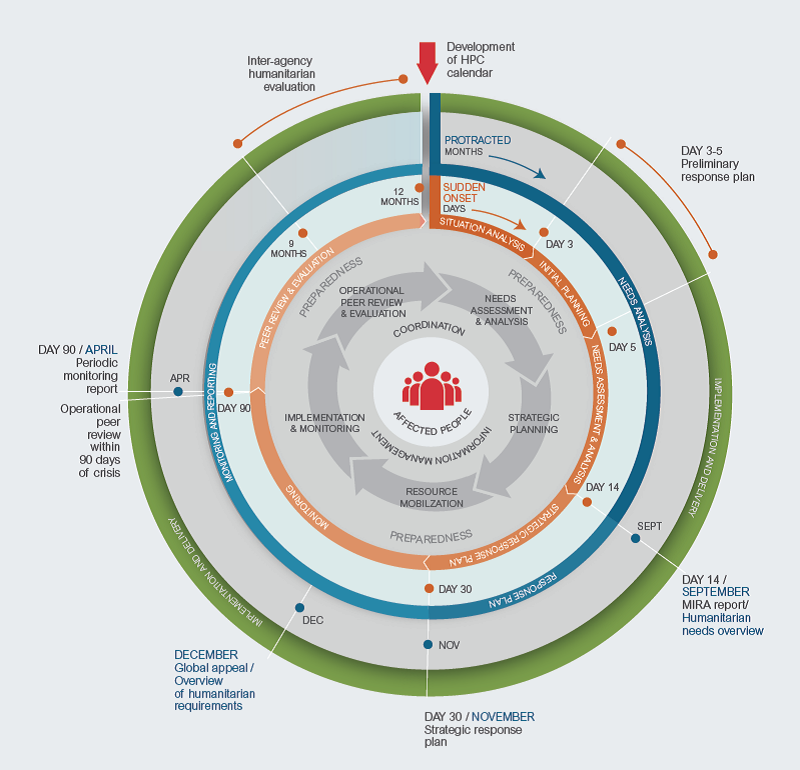

The Humanitarian Programme Cycle (HPC) is an operational framework developed by the Inter-Agency Standing Committee (IASC) that sets out the sequence of actions to prepare for, plan, manage, deliver and monitor collective responses in non-refugee humanitarian emergencies that may or may not have required a system-wide scale-up activation. Its successful implementation depends on emergency preparedness, effective coordination between national and local authorities and humanitarian actors, and information management.

The model is driven by collectively owned evidence-based plans, direction by humanitarian country teams (HCTs) led by a humanitarian coordinator (HC), and accountability for results. Its process and tools focus on humanitarian actors working at national and subnational level in the field, not on external audiences.

The IASC HPC reference module outlines the main elements of the cycle.

Note. The HPC does not apply in refugee emergencies, which are covered by the UNHCR refugee coordination model (RCM). In mixed situations, where operations assist IDPs and refugees, the UNHCR-OCHA Joint UNHCR- OCHA Note on Mixed Situations: Coordination in Practice describes the respective roles and responsibilities of the UNHCR country representative and the Humanitarian Coordinator (HC), ensuring that coordination is streamlined, complementary and mutually reinforcing.

Humanitarian Programme Cycle:

Humanitarian programme cycle (IASC)

Main guidance

The HPC defines the standard for inter-agency joint programming in humanitarian emergency situations.

Underlying principles:

Protection. Protection of human rights and of people affected and at risk should inform the HPC and all operational activities. In practical terms, this means that agencies should identify who is at risk at the outset of a crisis, and determine how they are at risk and why, taking underlying vulnerabilities into account. The model requires agencies to analyse and prioritize protection needs; adopt a rights-based and participatory approach to collective action; and respond promptly to human rights violations (‘rights up front'). See the IASC Statement on Centrality of Protection in Humanitarian Action (2013) and the IASC Policy on Protection in Humanitarian Action (2016).

Accountability to affected people (AAP). The HPC requires humanitarian actors to listen to, communicate with, and involve affected people throughout an emergency. They are expected to establish a direct, responsible and respectful relationship with affected communities and ensure that, during planning, implementation and monitoring, affected communities participate in and provide feedback on decisions and activities that affect them. Feedback and two-way communication mechanisms should be established. Where their needs cannot be met or planned for, affected communities should be informed; and they should regularly receive programme updates. Good communication between humanitarian workers and affected communities improves trust and dialogue and strengthens agencies' understanding of needs and concerns, thereby improving the quality of the response. See the revised IASC Commitments on Accountability to Affected Populations and Protection from Sexual Exploitation and Abuse (2017).

The IASC Preliminary Guidance Note on Protection and Accountability to Affected Populations in the Humanitarian Programme Cycle sets out actions to be undertaken throughout the HPC to fulfil AAP commitments and ensure that protection is central to humanitarian response. The guidance note accompanies the IASC's HPC reference module (and the tools and guidance on protection mainstreaming developed by the Global Protection Cluster (GPC).

Protection mainstreaming is the process of incorporating protection principles and promoting meaningful access, safety and dignity in humanitarian aid. Accountability is one of the four key elements of protection mainstreaming, alongside participation and empowerment, meaningful access and providing safety and dignity and avoiding causing harm. Priorities and desired protection outcomes should be identified, pursued and achieved collectively across sectors/clusters and with communities through meaningful participation. Meaningful participation reinforces a rights-based approach, empowers communities, recognizes differences in age, gender and diversity, guarantees transparent responses to community feedback, and leverages the complementary roles, expertise and mandates of humanitarian actors.

Cross-cutting issues, such as gender, age, disability, and HIV/AIDS should be recognized and mainstreamed. Gender equality is of particular importance; data disaggregated by sex and age should be collected in support of gender analysis, and the design, implementation, monitoring and evaluation of humanitarian programmes must take into account the implications for women and men (IASC Reference Group on Gender and Humanitarian Action, Gender Handbook on Humanitarian Action, 2018), persons with disabilities (see IASC, Guidelines on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action, 2019), as well as other dimensions of diversity that can result in exclusion where not taken into consideration.

Environment. Humanitarian action must take into account that environmental issues underlie and contribute to humanitarian crises, and humanitarian action can harm the environment, affected people and host communities. Reducing the environmental footprint of humanitarian interventions can ease the transition into sustainable recovery and help to strengthen the resilience of affected communities.

Transition and early recovery. Plans for recovery and transition out of the humanitarian phase of a response should start when a crisis begins. A response should address recovery needs that arise during the humanitarian phase using humanitarian mechanisms that align with development principles. This approach enables affected populations to use the benefits of humanitarian action to create development opportunities, strengthens their resilience, and establishes a sustainable pathway to recovery. For humanitarian organizations, it provides a pathway to durable solutions and an exit strategy. On both grounds, programmes that promote sustainable long-term solutions, including greater system and community resilience, should be integrated in the HPC and explicitly identified in humanitarian strategies and planning. For more information, see the 2025 IASC Guidance on Cluster Transition and Deactivation.

Under the HPC, all partners:

- Support the national authorities, who have the primary responsibility to assist and protect populations affected by disaster.

- Promote the participation of affected populations.

- Operate under the leadership of the Humanitarian Coordinator (HC) (or Resident Coordinator, if the HC has not been appointed).

- Accept the direction of the Humanitarian Country Team (HCT) (or UN Country Team if the HCT has not been created).

- Support inter-cluster or sector coordination and cooperate with clusters or sectors (when they are activated).

- Welcome and include a broad range of actors, including at sub-national level.

Underlying process – how does this work?

Pre-emergency

The HPC recommends that agencies should take a broad range of actions to promote emergency response preparedness (ERP). These make it possible to respond more quickly, more appropriately and more efficiently when a disaster strikes; and to take decisions on the basis of more reliable information. The HC is responsible for leading the ERP process, for creating an effective and coherent HCT (or similar in-country mechanism), and for coordinating with national structures and plans. The HC is expected to work closely with the HCT, clusters/sectors, national authorities, and NGOs.

Scale-up

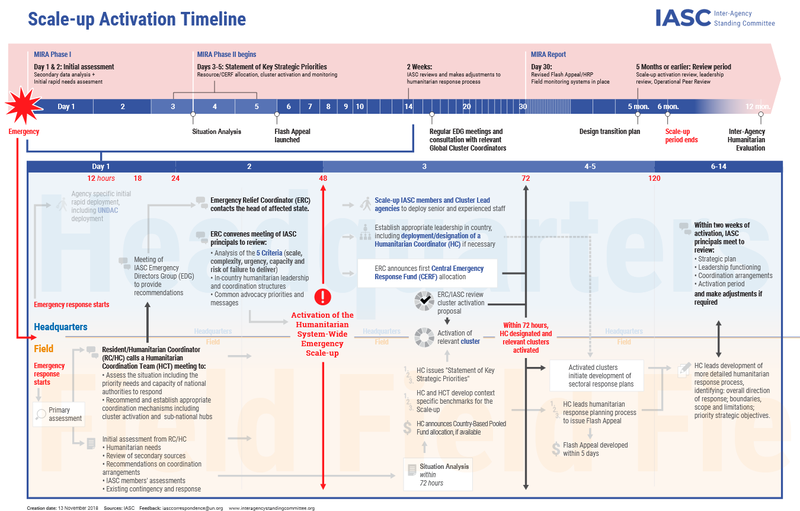

In November 2018, IASC introduced protocols for a humanitarian system-wide scale-up. These strengthened the coordination of emergency responses and replaced arrangements for 'humanitarian system-wide emergency activation' (L3) which had been in place since 2012.

When major sudden-onset crises occur or a humanitarian situation deteriorates significantly as a result of natural or human-induced hazards or conflict, justifying system-wide mobilization, IASC will declare a humanitarian system-wide scale-up activation (henceforth referred to as ‘scale-up activation'). This exceptional measure will last for a time-bound period of up to six months in circumstances where the gravity of the humanitarian situation justifies the mobilization of system-wide capacities and resources, beyond standard levels, to respond to critical humanitarian needs on the ground. A single three-month extension may be considered in exceptional situations.

Specifically, the declaration of an IASC scale-up activation is justified in a given country, including at sub-national level, when the national or local capacity to lead, coordinate and deliver humanitarian assistance does not match the scale, complexity and urgency of the crisis.

The procedure activates a range of mechanisms and tools to ensure that (a) the humanitarian system delivers effective support to national authorities that complements existing capacities, and monitors its own performance; (b) the humanitarian system puts in place adequate capacities and tools for empowered leadership and coordination; and (c) IASC member organizations and global cluster lead agencies install systems and mobilize resources that are sufficient to enable them to comply with their mandates.

Within 48 hours: Activation of a humanitarian system-wide scale-up.

Within 72 hours: The HC is designated and relevant clusters are activated.

Within 5 days: A flash appeal is launched.

By day 30: A flash appeal is issued; a humanitarian response plan (HRP) is prepared.

5 months: Review period.

6 months: The system-wide scale-up ends (subject to a single extension of 3 months).

12 months: An inter-agency humanitarian evaluation is commissioned.

Scale-up Activation Timeline

Scale-up Activation Timeline

UNHCR’s role and accountabilities

UNHCR performs a number of roles during the HPC:

As an IASC Principal, the High Commissioner takes part in decisions to declare a system-wide scale-up emergency response and is consulted on the activation of clusters.

As a member of the national HCTs, the UNHCR Representative is closely involved in developing the overall strategic objectives of the emergency operation, and discussions on cluster activation and cluster structure.

At country level, UNHCR is frequently the cluster lead for protection, shelter and camp coordination and camp management (CCCM), and in that capacity shapes cluster-level strategies and preparation of the HRP.

As an agency, UNHCR plays a key role in delivering services (according to the level of its engagement) and supporting agreed cluster-level strategies.

When UNHCR leads a refugee operation in a country with an HNRP, it prepares the refugee chapter in the HNRP, based on active and inclusive consultation with partners involved in the refugee response.

Considerations for UNHCR’s engagement at country level

When and how to engage in the HPC. UNHCR will fulfil its obligations with regard to clusters that it leads globally. When clusters are activated at national level, UNHCR will involve itself in all aspects of the HPC. In refugee emergencies, UNHCR will apply the Refugee Coordination Model (RCM) for coordination and planning. In mixed situations including IDPs and refugees, UNHCR will apply the RCM and the arrangements in the UNHCR-OCHA Joint Note on Mixed Situations: Coordination in Practice.

Applying the HPC in non-refugee situations

• Preparedness. Actively participate in shaping emergency response planning and related activities, for example by preparing risk profiles, establishing early warning procedures, completing minimum preparedness actions, and drafting standard operating procedures. Keep the Regional Bureau and the Division of Emergency, Security and Supply (DESS) informed of all initiatives and progress.

• Assessment. Ensure that key staff members, especially cluster-related staff, are aware of inter-agency processes such as the multi-sector/cluster initial rapid assessment (MIRA). Provide personnel for inter-agency assessments.

• Flash appeals (FA) and the HNRP. Actively contribute to developing the HNRPs and FAs. Participate in the inter-agency assessment and planning processes. Ensure that protection underpins every cluster plan and the HNRP. Provide necessary support to coordinator(s) of clusters relevant to UNHCR and help develop cluster specific response planning.

• Resource mobilization. Individual cluster plans determine the allocations of pooled funds, such as the Central Emergency Response Fund (CERF) and Country-based pooled funds (CBPF). Ensure that the actions prioritized by clusters that UNHCR leads are included in all available pooled funds.

• Information management. Ensure that UNHCR cluster coordinators are supported by one or more information management officers, and that these feed information into OCHA's information management system (the humanitarian dashboard).

Applying the HPC in non-refugee situations

Preparedness. Actively participate in shaping emergency response planning and related activities, for example by preparing risk profiles, establishing early warning procedures, completing minimum preparedness actions, and drafting standard operating procedures. Keep the Regional Bureau and the Division of Emergency, Security and Supply (DESS) informed of all initiatives and progress.

Assessment. Ensure that key staff members, especially cluster-related staff, are aware of inter-agency processes such as the multi-sector/cluster initial rapid assessment (MIRA). Provide personnel for inter-agency assessments.

Flash appeals (FA) and the HRP. Actively contribute to developing the HRPs and FAs. Participate in the inter-agency assessment and planning processes. Ensure that protection underpins every cluster plan and the HRP. Provide necessary support to coordinator(s) of clusters relevant to UNHCR and help develop cluster specific response planning.

Resource mobilization. Individual cluster plans determine the allocations of pooled funds, such as the Central Emergency Response Fund (CERF) and Country-based pooled funds (CBPF). Ensure that the actions prioritized by clusters that UNHCR leads are included in all available pooled funds.

Information management. Ensure that UNHCR cluster coordinators are supported by one or more information management officers, and that these feed information into OCHA's information management system (the humanitarian dashboard).

Links

Main contacts

- UNHCR Partnership and Coordination Service: [email protected]

- The Global Protection Cluster: [email protected]

- The Camp Coordination and Camp Management Cluster: [email protected]

- The Shelter Cluster: [email protected]

- UNHCR Division for Emergency Security and Supply (DESS): [email protected]

In this section:

Let us know what you think of the new site and help us improve your user experience….

Let us know what you think of the new site and help us improve your user experience….